LA VERRERIE

De la fouille à la restauration : un chantier emblématique

Depuis plus de quarante ans, les archéologues du musée explorent le site de la Verrerie, révélant les vestiges remarquablement conservés d’un quartier résidentiel occupé du Ier siècle av. J.-C. au IIIe siècle apr. J.-C.

Situé à 300 mètres du Rhône, sur la rive droite dans le quartier de Trinquetaille, le site de la Verrerie occupe une parcelle de 7700 m², préservée de l’urbanisation. Ce terrain, occupé par une Verrerie du XVIIIe siècle, a été acquis par la ville d’Arles en 1978. Deux grandes campagnes de fouilles, menées par le service archéologique du musée s’y sont déroulées entre 1982 et 1984, puis entre 2013 et 2017.

La Verrerie du XVIIIe s.

Le site tire son nom de la verrerie fondée en 1782 sur un terrain alors non bâti. Active jusqu’en 1809, cette usine produisait surtout des bouteilles en verre noir. La grande halle, qui abritait le four de fusion, est classée monument historique depuis 1987. Après sa fermeture, la verrerie fut transformée en habitation avant d’être acquise par la ville.

Les premières découvertes (1982-1991)

Les premières fouilles de sauvetage ont lieu entre 1982 et 1984 dans le cadre d’un projet immobilier. Dirigées par Jean-Maurice Rouquette avec Jacques Brémond, Pierre Muller, Jean Piton et Claude Sintès, elles révèlent un quartier résidentiel de la fin du IIe siècle apr. J.-C., détruit vers 260 par un incendie.

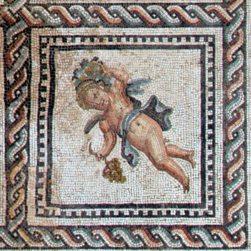

Trois riches maisons urbaines (domus) sont mises au jour, avec sols en mosaïques, bassins et murs décorés. Entre 1988 et 1992, cinq pavements sont déposés puis restaurés par l’atelier de conservation-restauration. Quatre d’entre eux sont visibles aujourd’hui dans les collections du musée : la mosaïque d’Aiôn, celle de Méduse, une mosaïque géométrique, et un sol en opus sectile.

Un retour sur le terrain (2013)

En 2013, un chantier d’insertion permet de nettoyer et remblayer le site abandonné depuis les années 1990. L’opération, suivie par le service archéologique dans le cadre d’une opération de sauvetage urgent, permet de compléter la documentation existante et met au jour une nouvelle mosaïque polychrome datée du IIIe siècle (déposée par les restaurateurs) et des fragments décoratifs liés à sa destruction.

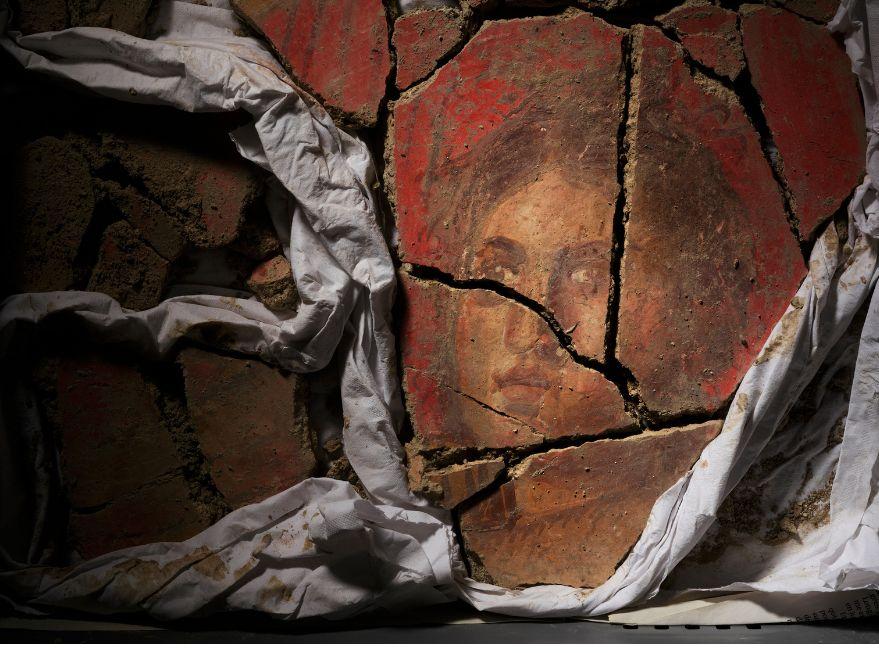

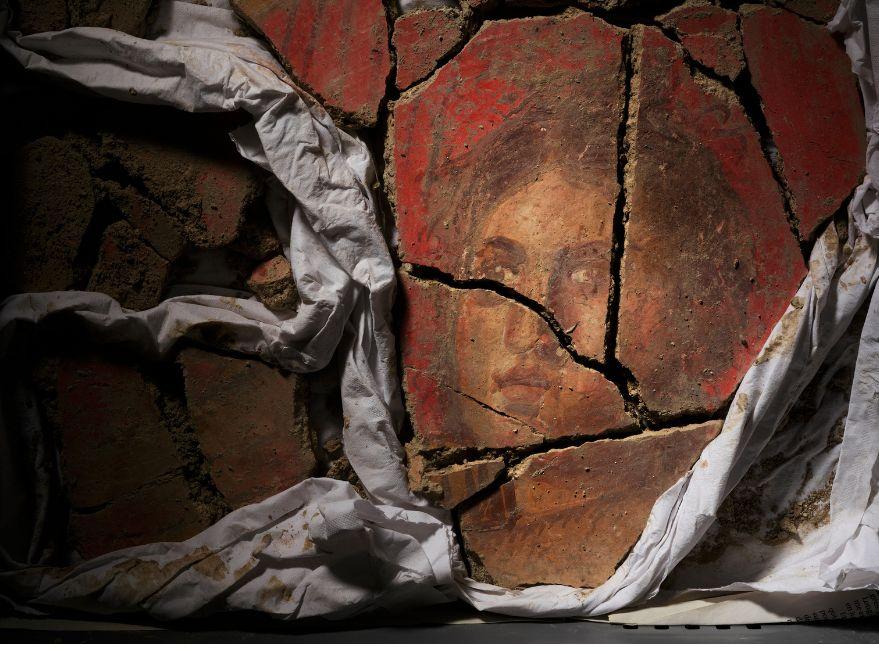

Mais c’est surtout la découverte de deux murs ornés d’enduits peints de deuxième style pompéien dans un état exceptionnel, qui marque un tournant dans la recherche sur ce site. Ils témoignent d’une occupation précoce du quartier (milieu du Ier siècle av. J.-C.) jamais observée jusqu’alors.

La fouille programmée (2014-2017)

Ces découvertes conduisent à l’ouverture d’une fouille programmée (2014-2017), initiée et dirigée par le musée départemental Arles antique sous la responsabilité scientifique de Marie-Pierre Rothé avec le concours d’Alain Genot. Cette nouvelle phase de recherche vise à compléter les connaissances sur la domus d’Aiôn (fin IIe s. apr. J.-C.) et à explorer les niveaux archéologiques les plus anciens (Ier s. av. J.-C.) implantés à 1,60 m sous les mosaïques d’Aiôn et de Méduse découvertes dans les années 1980.

Cette opération archéologique a été soutenue par le Service Régional de l’Archéologie malgré les difficultés inhérentes à la gestion d’un chantier qui nécessitait la dépose de ses décors peints comportant du cinabre. Pilotée par le musée, cette opération a bénéficié d’un partenariat avec l’Inrap, de la contribution de nombreux chercheurs, de la participation de bénévoles et d’étudiants en formation, des soutiens matériels du ministère de la Culture et de la ville d’Arles.

La fouille a révélé une demeure d’exception : la maison de la Harpiste, elle est remarquable par sa datation précoce (70-50 av. J.-C.), son luxe, son état de conservation et ses enduits peints — les mieux préservés de ce type en France.

Une année charnière (2017)

La campagne de 2017 complète le plan de la maison de la Harpiste et explore des niveaux archéologiques encore plus anciens. En parallèle, le vaste travail d’étude des enduits peints, confiée à Julien Boislève (Inrap), est initié. Ces décors font l’objet d’une mise en lumière à la fois dans le cadre du 30e colloque de l’Association française pour la peinture murale (AFPMA) accueilli par le musée mais également dans une section de l’exposition « Le luxe dans l’Antiquité » (conçue par la Bibliothèque Nationale de France et le Getty Museum de Los Angeles).

L’étude en laboratoire (2018 - en cours)

Après le terrain, le travail de recherche se poursuit en laboratoire. Les enduits peints, jusqu’alors absents des collections du musée, représentent un enjeu scientifique et patrimonial majeur. Grâce au partenariat entre le musée départemental Arles antique et l’Inrap, un véritable défi a pu être relevé avec la mise en œuvre d’une étude hors norme qui permet de faire revivre les décors.

Aux enduits peints s’ajoutent des milliers d’objets (marbre, verre, céramique, os, coquillages…) et des prélèvements sédimentaires. Près de quarante chercheurs (Inrap, CNRS, universités, CICRP, SRA, organismes privés) analysent ces données pour mieux comprendre la chronologie, l’architecture, les décors, l’approvisionnement, le cadre de vie et l’environnement de cette luxueuse demeure. Un rapport final coordonné par la responsable d’opération servira de base aux publications, expositions et reconstitutions 3D à venir.

Archéologues et conservateurs-restaurateurs : un tandem clé

À chaque étape, archéologues et conservateurs-restaurateurs collaborent étroitement : avant, pendant la fouille et parallèlement à l’étude. Ensemble, ils gèrent les enjeux liés à la conservation d’un pigment très sensible, le rouge cinabre, sur lequel les restaurateurs développent un projet de recherche.

La réflexion sur le futur parcours muséographique menée avec l’ensemble des services du musée ne fait que commencer. Elle porte sur la mise en valeur des décors de la maison de la Harpiste et des domus aux mosaïques. Le mode de vie et la culture des propriétaires et l’environnement de ces maisons seront également abordés à travers le mobilier archéologique mis au jour (amphores, lampes, monnaies, stylets…) mais également les données paléo-environnementales. La présentation des enduits peints est conditionnée à la fois par la finalisation des études archéologiques et par la mise en œuvre d’un modus operandi à définir par les restaurateurs et les conservateurs.

Le site de la Verrerie aujourd’hui

À l’issue des fouilles, les vestiges ont été remblayés afin d’en assurer la protection. Depuis 2019 la ville d’Arles accueille sur site, dans le cadre d’un partenariat, un tiers lieu. Cet espace de rencontre et d’expérimentation est dédié à l’éco-responsabilité et à la valorisation des patrimoines naturels, matériels et immatériels.