LES DOMUS AUX MOSAÏQUES

En rive droite du Rhône, le site de la Verrerie révèle un quartier résidentiel remarquable. Entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle, de somptueuses maisons urbaines – ou domus – y sont bâties, révélant la richesse de l’élite gallo-romaine : mosaïques raffinées, marbres colorés, stucs, enduits peints et éléments sculptés ornent ces habitations.

Certains de ces décors sont aujourd’hui visibles dans les collections permanentes du musée, tandis que d’autres font encore l’objet de recherches ou de restaurations.

Les fouilles archéologiques ont permis d’identifier au moins trois de ces résidences : la domus à la tirelire, la domus au bassin tripartite et la domus d’Aiôn. Déployées sur une superficie d’au moins 1,5 hectare, ces maisons luxueuses s’élèvent à l’est d’une rue et témoignent d’une organisation urbaine rigoureuse avec des îlots délimités par des murs mitoyens.

Un quartier en transformation

Du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C.

La première occupation du site remonte au Ier siècle avant J.-C., avec la construction de la maison de la Harpiste.

Cette demeure est détruite autour de 50 avant J.-C., puis le sol est rehaussé et réinvesti.

Au fil des décennies, entre 40 avant J.-C. et le IIe siècle après J.-C., le quartier connaît plusieurs réaménagements dont les vestiges sont mal préservés.

Vers 200 après J.-C., un nouveau projet urbain voit le jour : de nouvelles riches domus prennent place jusqu’à ce qu’un incendie provoque l’abandon du quartier vers 260 après J.-C.

Les matériaux sont ensuite récupérés durant l’Antiquité tardive, avant que le site ne devienne un terrain agricole qui sera investi au XVIIIe siècle par l’installation d’une Verrerie.

La domus à la tirelire

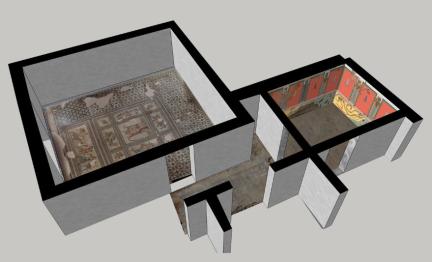

Cette maison, explorée sur plus de 300 m², s’organise autour d’une vaste cour centrale. Elle compte six pièces, dont la fonction exacte reste difficile à établir. Toutefois, la présence d’un petit bassin d’agrément, d’un système de chauffage par hypocauste et de sols décorés signale une habitation de haut standing.

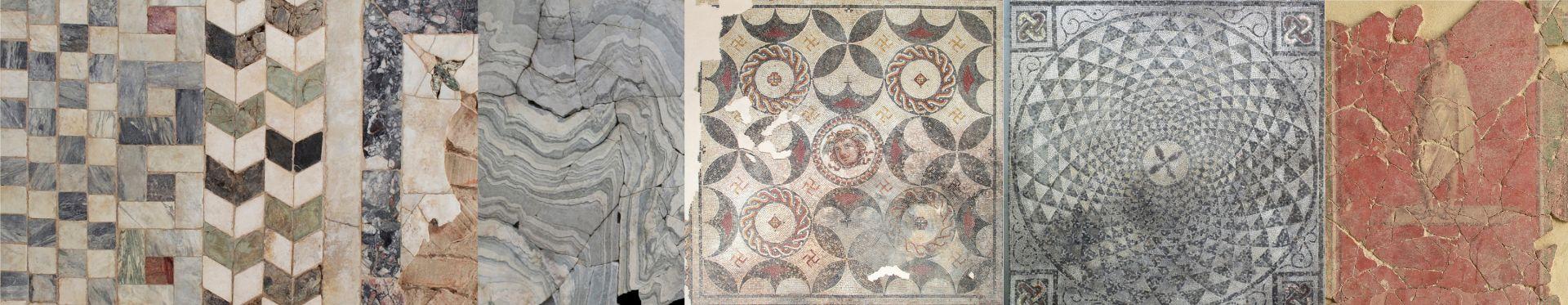

Au sol, la cour centrale conserve in situ une mosaïque noire et blanche géométrique. Deux pièces attenantes ont livré une mosaïque géométrique polychrome et un somptueux sol en opus sectile (plaquage de marbre coloré), indiquant la présence probable d’un biclinium (salle à manger). Ces pavements sont aujourd’hui visibles dans les collections permanentes du musée.

Dans une pièce technique de la maison, les archéologues ont découvert une tirelire contenant une vingtaine de monnaies ayant permis de dater l’incendie qui a détruit le quartier vers 260 apr. J.-C. De plus cette maison a livré quantité d’objets aujourd’hui intégrés dans les collections du musée : tête de Minerve sculptée dans du marbre, statuette en bronze de Vénus sortant du bain, cuiller pliante en argent, mortier en marbre, outils…

La domus au bassin tripartite : faste aquatique et décors ambitieux

À l’est de la domus à la tirelire une seconde maison a été partiellement fouillée. Elle doit son nom à un bassin monumental de plus de 7 mètres de long, organisé en trois compartiments avec deux absides rentrantes. Entièrement plaqué de marbre, ce bassin agrémenté de jets d’eau, est ceinturé par une galerie en U au sol composé de dalles de marbre en remploi (conservées in situ).

Une porte monumentale haute de 2,40 m, encadrée de pilastres moulurés en marbre, donne accès à une salle dotée d’une abside. Fouillé en 2013, le sol de cet espace (25 m²) est orné d’une mosaïque géométrique adoptant des tesselles de plusieurs couleurs. Le panneau central, bordé d’un guillochis, présente un décor à l’effet visuel tournoyant qualifié par les spécialistes de "bouclier de cercles sécants". Devant de ce motif, une frise d’arceaux accentue la théâtralité de l’abside, anciennement habillée de marbre vert.

L’analyse des couches de destruction, partiellement préservées sur la mosaïque, a livré de nombreux éléments décoratifs dont l’étude permet de restituer une pièce d’une hauteur sous plafond d’au moins 3,50 m. Des placages en marbre blancs et vert ont pu être remontés sur une hauteur restituée de 2,40 m, témoignant d’un aménagement ambitieux (rarement identifié sur une telle hauteur en Gaule). Au-dessus prenait place un décor peint sommaire, surmonté de corniches en stuc ornées d’amphores et d’antilopes.

Certains murs portaient encore les traces de frottements de mobilier, évoquant la disposition de banquettes autour du tapis central mosaïqué : tout indique ici une salle à manger, pensée pour impressionner les invités.

Ce décor, bien que visuellement imposant, révèle une mise en œuvre peu soignée : assemblage maladroit, matériaux de remploi retaillés (marbre), finitions imparfaites (mosaïques), enduits peints très sommaires. Le contraste entre le décor spectaculaire et la mise en œuvre maladroite reflète probablement des contraintes financières ou un recours à des artisans moins qualifiés que ceux intervenus sur la voisine domus d’Aiôn aux décors beaucoup plus raffinés.

La domus d’Aiôn

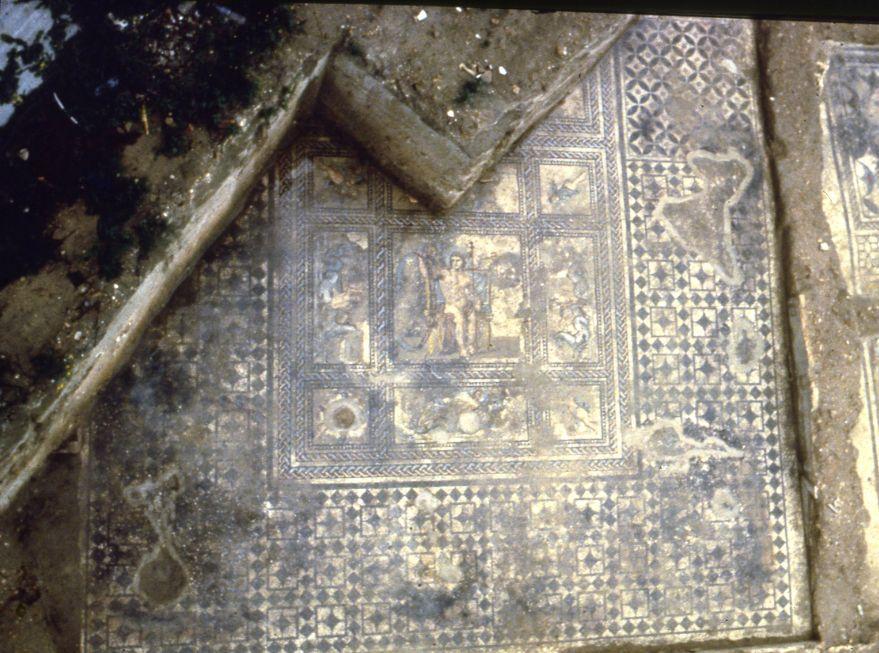

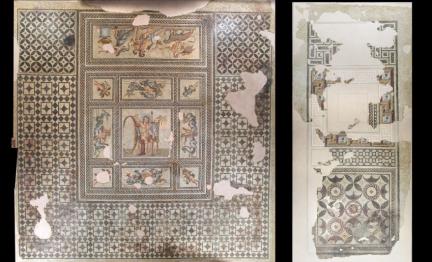

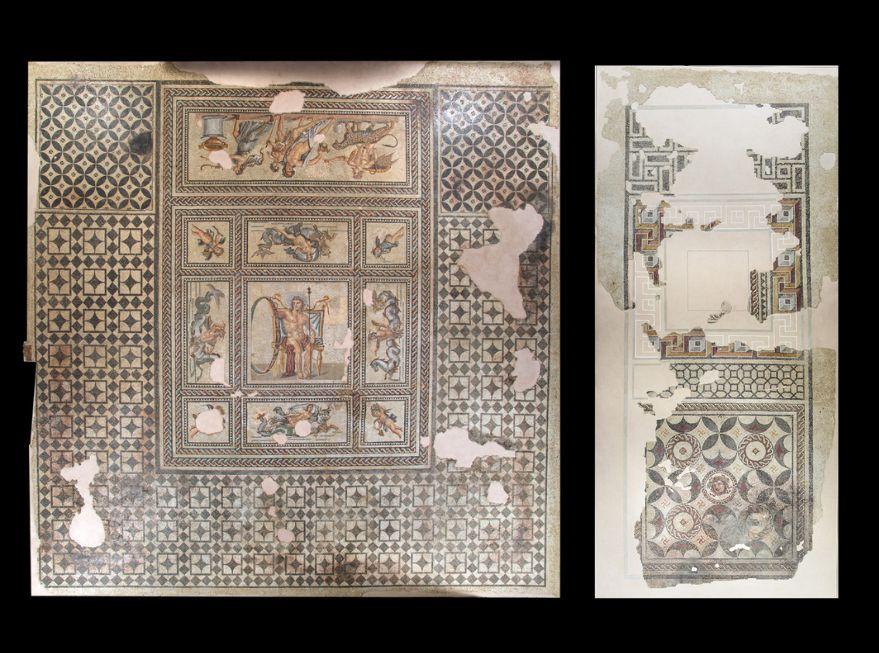

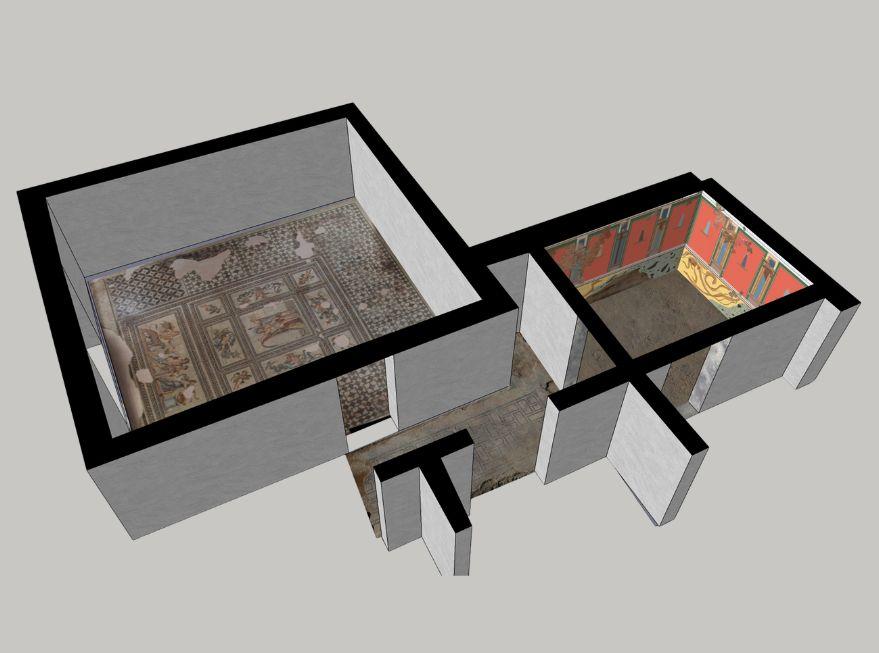

Située au sud des deux maisons précédentes, la domus d’Aiôn a été explorée sur près de 280 m². Les fouilles des années 1980 ont révélé deux pièces centrales somptueusement décorées de mosaïques représentant Aiôn (dieu du temps éternel) et Méduse. Ces œuvres majeures sont aujourd’hui conservées dans les collections permanentes.

Les campagnes de 2014 à 2017 ont précisé l’organisation de la maison. Trois couloirs, ornés de mosaïques en noir et blanc, assurent la distribution entre les pièces. Le motif employé, composé de quatre rectangles autour d’un carré, évolue de façon progressive, avec un module qui s’agrandit selon l’avancement dans la maison.

Le triclinium (la salle à manger) de 56 m² est orné de la fameuse mosaïque d’Aiôn, admirable par sa symbolique et la finesse de son exécution. Une autre salle, plus petite, présente sur son pavement mosaïqué un portrait de Méduse, figure apotropaïque protectrice de la demeure. Les murs de ces pièces étaient revêtus de marbre blanc.

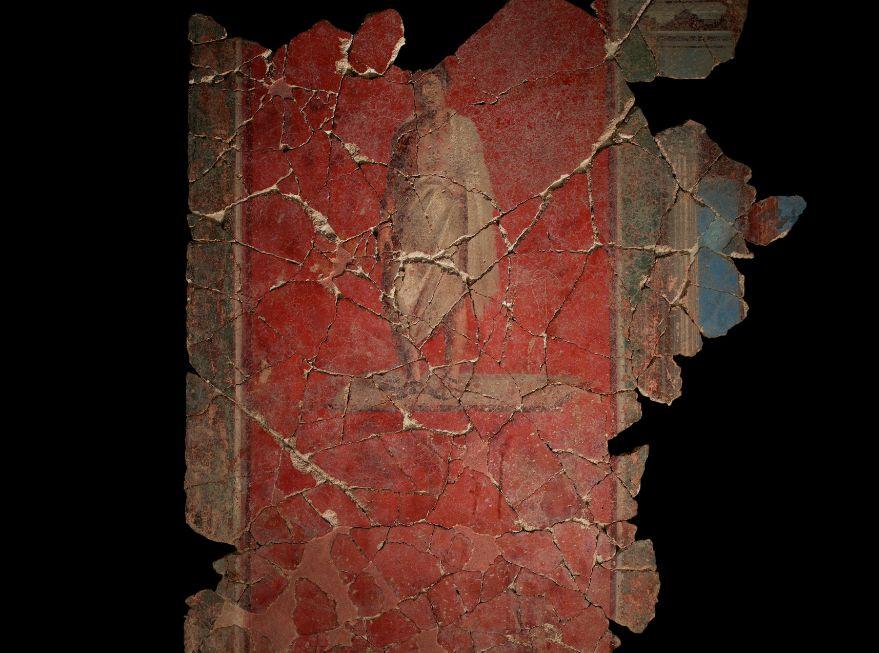

Un couloir, aux murs peints en vert, conduit vers des pièces au sol en béton. L’une d’elles a livré des enduits peints, conservés partiellement dans les remblais d’effondrement.

Le remontage et l’étude réalisés en 2016 ont permis de reconstituer un décor peint extrêmement soigné et luxueux prenant place dans une pièce haute de 2,5 à 2,65 m. Il représente un poète entouré de muses sur des panneaux rouge vermillon, encadrés de scènes architecturales en perspective. Ces éléments témoignent du renouveau pictural à la toute fin du IIe siècle et au IIIe siècle.

Le site de la Verrerie constitue un témoignage majeur du mode de vie des élites gallo-romaines à la fin du IIe siècle. Les fouilles et études récentes offrent pour la première fois sur Arles la possibilité d’aborder toute la palette du décor domestique du sol au plafond ainsi que le travail des artisans œuvrant à un chantier de construction.

Mosaïques, placages de marbre, stucs, enduits peints, plafonds peints et sculpture sont en cours d’étude par les archéologues et de traitement par les restaurateurs. La mosaïque au bouclier, les placages muraux en marbre restituables sur 2m40, le décor peint du poète ou encore les stucs avec la représentation d’antilopes sont autant d’éléments qui à terme viendront enrichir le parcours muséographique.

🔷 Les mosaïques d’Aiôn, Méduse de la domus d'Aiôn

🔷 Le sol en opus sectile et une mosaïque géométrique de la domus à la tirelire

🔷 La tirelire monétaire

🔷 La tête sculptée de Minerve