LES ÉTUDIANTS DE L'ENSP

Les objets anciens ne sont plus seulement les témoins silencieux d’un passé révolu ; ils deviennent les complices d’un présent en crise, les alliés d’une pensée qui cherche à relier, à déranger, à renouveler nos manières de voir et d'inventer des récits depuis d'autres perspectives.

Cette démarche artistique et critique interroge notre manière de faire récit, de produire du savoir, et de transmettre des mémoires multiples. Elle propose une réactivation sensible du patrimoine, un tissage de récits possibles pour habiter autrement nos temps incertains.

Un projet coordonné par Oualid Lazrak et Yannick Vernet.

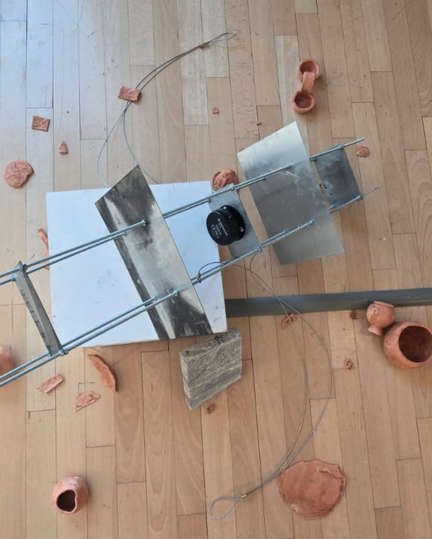

Et Rotonus ne tomba jamais

Teeradon THONGSAARD et Hugo JACQ

Un ensemble mêlant objets, images, sons et texte convoque l'imaginaire d'une mythologie parallèle où une civilisation près de Rodanos (nom pré-romain du fleuve) vient à s'effondrer sous les eaux d'un cataclysme surnaturel.

Entre artefacts de rituels, écrit narrant la chute et sons évoquant le désastre, l'installation invite le spectateur à une archéologie spéculative autour de ce fictif déluge inversé.

Les différentes pièces, notamment en céramique, évoquent les artefacts multi-culturels présents dans le musée, notamment aux objets retrouvés dans le glaise du Rhône des suites de tempêtes et de navires chavirant.

L’événement cataclysmique fantasmé fait alors lui aussi écho à la chute de l'Arles originelle, engloutie sous les eaux de l'impérialisme romain, aux cultures assimilées et digérées par l'envahisseur.

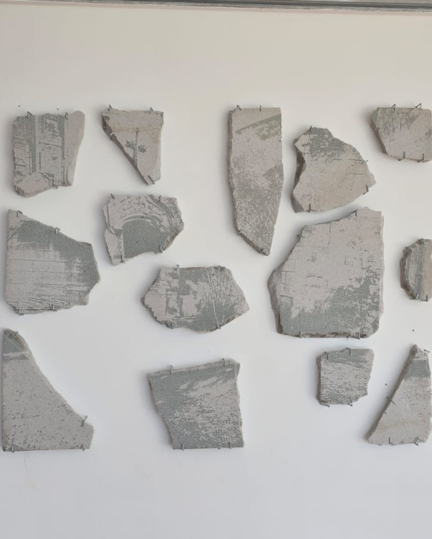

Est-ce de la pierre ou un fantôme ?

Marion HAMIEZ

Ce projet s’inscrit dans la continuité des techniques d’imagerie scientifique utilisées par le musée – radios, relevés, documents d’étude – explorant la possibilité d’une vie résiduelle au sein des artefacts.

Dans les sarcophages, les urnes, les fragments, subsistent des souffles résiduels — lueurs, poussières, présences ténues. Chaque objet devient alors le seuil d’un récit, où la disparition n’achève rien, mais amorce une autre forme d’existence.

Une fiction spéculative s’élabore ici, au croisement de l’archive et de l’imaginaire : documents fictifs, corps mis en scène, visions radiographiques dessinent un récit poreux entre science et fabulation.

Une attention est portée à l’infime, au presque invisible – non pour le dévoiler, mais pour en reconnaître la présence. Cette proposition invite à repenser notre rapport au vide, à l’absence, aux êtres et aux choses qui nous échappent : humains, non-humains, visibles ou enfouis.

Une tentative d’habiter autrement le temps, en redonnant souffle à ce qui semblait éteint.

Futur antique pétrolier

Fédéri LAURENS

L’histoire s’inscrit dans une société antique ayant conquis le Pétrole comme nous savons l’utiliser aujourd’hui.

Arles, ville portuaire antique devient alors une plateforme d’échange ou les pétroliers s’arrêtent pour faire escale avant de remonter le fleuve ou déchargeant pour le commerce terrestre.

Au premier siècle, le chaland fait naufrage dans le Rhône déversant ainsi tous ses hydrocarbures dans le fleuve.

Cette série vient penser cette société pétrolière et analyser les impacts de ce naufrage sur la vie arlésienne.

Points de mémoire

Audrey BORJA

Points de mémoire est un projet né de ma rencontre avec la statue d’Annius Verus au Musée Bleu. Notre ressemblance physique a éveillé une réflexion sur l’identité, la filiation et la mémoire.

En découvrant l’histoire de cet enfant, mort jeune et peu commémoré, j’ai choisi de lui accorder une forme de présence par un geste de couture.

Le film montre ce processus : rencontre, recherche dans les archives du musée et coudre sur une carte postale qui devient un acte de liaison entre passé et présent.

Par ce geste lent et répétitif, j’accorde à Annius un temps de deuil qui ne lui a pas été donné, en reconstituant une mémoire à travers la matière.

Naufrage

Jan Oliver HEISE

Naufrage est une installation vidéo sur un seul écran, composée d’images d’archives du navire-cargo gallo-romain Arles-Rhône 3, remonté du lit du Rhône en 2004. Des images historiques de plongée se mêlent à des scans 3D, des schémas scientifiques et des reconstitutions animées, transformant le montage en un artefact médiatique contemporain — à la fois témoignage documentaire et réflexion spéculative.

Une voix off en latin, synthétisée numériquement à partir du rapport de fouilles et des descriptions techniques, est volontairement fragmentée et partiellement inintelligible. Parallèlement, les images sont traversées de bruits numériques et de distorsions visuelles, détournant l’attention de la seule information pour la diriger vers la matérialité sensible de l’image, des données et de l’épave elle-même.

Le moniteur, immergé dans de l’huile minérale, refroidit les composants électroniques tout en évoquant l’environnement fluide du fleuve. Dans cet espace dense et immersif, les preuves archéologiques se fondent avec les données numériques et la mémoire historique, invitant les spectateurs à entrer dans une zone suspendue entre image, données et histoire. Naufrage explore ainsi la matérialité des médias et une forme d’archéologie numérique, soulignant comment les images et les technologies façonnent notre perception de la mémoire et de la perte.

Hydroquinone

Soyan ISSA

On l’a figée dans le marbre,

blanchie par le temps, par les récits, par les idéologies.

On l’a racontée comme un socle pur, homogène, occidental — une origine unique d’où découleraient l’art, la pensée, la beauté.

Mais l’Antiquité n’a jamais été un bloc. Elle était multiple, bruyante, colorée.

D’où vient cette blancheur immaculée ? Celle qu’on a appliquée aux histoires, aux corps, aux sculptures ?

Seuls des fragments nous sont parvenus. Fragmentés, recomposés.

Mais toujours retraduits au service d’un pouvoir.

Faire revenir ces traces.

Pour troubler les récits dominants.

Pour faire remonter à la surface ce que l’histoire a voulu dissoudre. Pour réinscrire les présences occultées.

Hydroquinone.

Ce mot agit. Il ronge ou révèle.

Il efface la couleur de la peau, ou fait apparaître l’image latente. Il agit sur ce qu’on regarde.

Travailler avec ce trouble.

Faire revenir ce qu’on a voulu blanchir. Non pas pour restaurer une vérité,

mais pour ouvrir une faille dans le récit dominant.

Un miroir qui expose la blancheur comme une construction, un effacement.

Ce qui est effacé met du temps à revenir. Parfois il faut regarder autrement.

Dieux paresseux et destin paresseux

Alexander DIMITRIOS PAPADOPOULOS

DIVINITÉS PARESSEUSES ET DESTIN PARESSEUX commence par un poème murmuré de Patrizia Cavalli — une chute douce des croyances : en les dieux, en l’ordre, en nous-mêmes.

L’œuvre se tient à la frontière fragile où la forme hésite, où ce qui prend forme commence déjà à se défaire.

Aux Alyscamps — partiellement envahis par la végétation, les fumées, l’oubli — une lente dérive s’installe. Ce n’est pas un simple lieu, mais un état : entre la vie et la mort, entre la mémoire et l’effacement. Rien n’est fixe, mais rien n’est vraiment libre. Le sacré se retire sans disparaître, il reste dans les marges, transformé par le temps.

Dans cette chorégraphie suspendue, les reliques ne sont plus seulement des symboles : elles deviennent des corps — touchés, marqués, résistants à l’oubli. La nécropole ne renaît pas, mais elle ne meurt pas non plus. Elle s’incline vers une nouvelle langue, celle du temps.

Au musée, cette sensation s’intensifie. L’architecture, pensée pour contenir, devient une surface vivante où de nouveaux cycles apparaissent. Les murs, le métal, les bras qui soutiennent l’œuvre — eux aussi deviennent des vestiges, marqués par ce qu’ils montrent. La construction et la ruine se reflètent l’une dans l’autre.

L’installation ne montre pas la transformation, elle la fait. Le passé et le futur se replient l’un sur l’autre, faisant glisser les repères du présent.

Les images ne restent pas immobiles : elles tremblent, s’étirent, se fondent dans leur propre matière. Le son s’installe lentement, comme une couche, et compose l’espace avec sa propre grammaire.

Un livre l’accompagne — non comme une trace, mais comme une architecture silencieuse, portant le temps entre ses pages avec soin.

Catherine Malabou nous rappelle que la plasticité n’est pas seulement la capacité de prendre forme ou d’en recevoir, mais aussi celle de la détruire.

Ce travail ne cherche pas de fin. Il ouvre un espace où la durée se ressent sans se nommer, où l’oubli devient une forme de fidélité, et où la blessure ne demande pas à être guérie, mais simplement accueillie.